Digitalfunksignale im Amateurfunk

Artikel 3: Benchmarks mit Digimode-Komponenten

Martin Rost

https://www.maroki.de/pub/technik/digidecode/digidecode.html

Version: 1.2, 2017/08

In diesem Artikel werden Kenntnisse des ersten und zweiten Artikels zu Digimodes vorausgesetzt (Zurückblättern zur Artikel-Übersicht).

Amateurfunkgerät: Icom 706MK2

In diesem Artikel beschreibe ich einige systematisch durchgeführte Tests von SDRs, Radios, Amateurfunkgeräten, Programmen und Antennen. Miteinander verglichen werden die KW-Empfänger FuncubePro, FiFi V2.0, Pappradio, ELAD FDM-S1, RTL2832 mit integriertem Upconverter, der SDR-Tranceiver Flexradio 1500, die Funkgeräte aus dem unteren Preissegment Yaesu FT857D, Icom 706Mk2, Kenwood TS120S, die Weltempfänger Sangean ATS909, Degen 1103, WE-216M; die JT65-Dekodierprogramme WSJT-X, JT65-HF_HB9HQX V3.5, JTDX; die SDR-Steuerungsprogramme HDSDR, SDR# und PowerSDR sowie die Empfangsleistungen verschiedener Antennen.

Das Dekodieren von Digimodes läuft automatisiert ab. Dadurch wird es möglich, die Leistungsfähigkeit der am Dekodieren beteiligten Gerätschaften und Komponenten - das umfasst Programme, KW-Empfänger, Antennen, Kabel und Antennensplitter - in Praxistests systematisch miteinander zu vergleichen. Der Kerngedanke der nachfolgenden Praxistests ist naheliegend, nehmen wir die SDRs: Welcher der SDRs erzeugt, unter exakt gleichen Empfangsbedingungen, mit dem selben Dekodierprogramm die meisten Decodes? Gleiche Bedingungen heisst: Die zu vergleichenden SDR bekommen, über einen Antennensplitter, das selbe Signal von einer Antenne zugespielt, die SDRs werden von parallel gestarteten aber identischen Programmen gesteuert und es kommt das exakt gleiche Dekodierprogramm zum Einsatz. Die SDRs (bzw. Programme) können dann ein zwei drei oder auch 20 Stunden gegeneinander laufen. Dann wird ausgezählt und schon hat man ermittelt, welcher SDR, zumindest für die durchstandardisierten Digimode-Formate wie JT65 und PSK, im Empfangsalltag der leistungsfähigere ist.

Amateurfunkgerät: Kenwood TS120S

In meinen ersten Tests stellte sich heraus, dass bspw. die Leistungsfähigkeit eines SDR vom Amateurfunk-Band abhängig ist, auf dem er eingesetzt wird. Ein SDR, der auf 40m gute Ergebnisse bringt, kann auf 15m relativ schlechte Ergebnisse bringen. Das gleiche gilt für "Weltempfänger" und für "Amateurfunkgeräte". Insofern sind viele Vergleiche durchzuführen und viele Parameter im Auge zu behalten.

Solche Tests können ein Selbstzweck sein. Das heisst, es ist sinnvoll zu wissen, welcher SDR besser ist als ein anderer. Mein Ziel bestand jedoch nicht darin, ein Ranking meiner SDR zu erstellen, um vielleicht zu zeigen, dass teuer nicht unbedingt gut bedeuten muss, in meinem Fall eher umgekehrt, dass billig nicht unbedingt schlecht sein muss. Mein Ziel war jedoch, im Ranking des PSK-Reporters über alle Amateurfunkbänder hinweg so weit oben wie möglich gelistet zu werden. Nach einem solchen Test mit seinen vorhandenen SDRs und anderen KW-Empfängern wollte ich mir im Klaren sein darüber, welchen SDR und welches KW-Radio ich an welcher Antenne betreiben sollte. Die Ressourcen sind ja immer beschränkt, es besteht immer "Not", die verwaltet werden muss, Not an guten Empfängern oder Not insbesondere an hinreichenden Empfangsantennenkapazitäten.

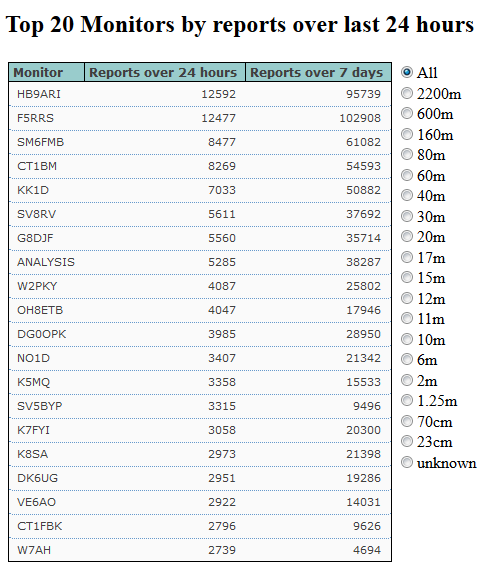

PSK-Reporter, System statistics: Die weltweit besten Empfangsstationen der letzten 24 Stunden über sämtliche Amateurfunkbänder hinweg

Im Laufe der Tests hatte ich mir vorgenommen, Zahlenwerte liefern zu können, um wie viel besser oder schlechter ein SDR oder ein Dekodierprogramm gegenüber einem anderen ist. Ich wollte beispielsweise ermitteln, um wie viel Prozent WSJT-X besser oder schlechter dekodiert als JT65-HF oder der SDR FunCube Pro besser oder schlechter als das Pappradio empfängt, auf einem bestimmten Amateurfunkband oder an einer bestimmten Antenne. Ich wollte auch endlich mal eine klare Vorstellung davon bekommen, um wieviel besser die Empfangsleistung einer durch einen Antennenmatcher abgestimmt resonante Antenne gegenüber einem durch ein Zimmer gespannten Draht oder einer Teleskopantenne ist. Theoretisch bzw. nachrichtentechnisch ist das alles längst durchdrungen und man kann gut zutreffende Prognosen darüber geben. Es zeigte sich jedoch, dass die Ergebnisse von so vielen Parametern abhängig sind, dass selbst eine angestrebt bescheidene Exaktheit auf dem Niveau von vielleicht +-10% - selbst wenn man noch Fehlerbetrachtungen etwa im Rahmen einer Standardverteilung der Ergebnisse einzöge -, nicht wirklich zu erreichen ist. Selbst beim exakt gleichen Dekodier-Programm, das ich zwei Mal gestartet hatte und in das exakt die gleichen Signale eingespeist wurden, betrug der Unterschied der Zahl dekodierter Signale über 1%. Ich hatte mir eigens zwei SDRs vom gleichen Typ "Pappradio", allerdings gebraucht, gekauft, um von diesem vermeintlich stabilen Anker ausgehend verschiedene Antennen, verschiedene Kabel, verschiedene Antennensplitter, anhand der vom gleichen Programm dekodierten JT65-Sendungen vergleichen zu können. Und musste dann feststellen, dass die beiden typgleichen Empfänger auf höheren KW-Frequenzen in den Decodezahlen bis zu 30% auseinander liegen können. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der gleichzeitig zu empfangenen Sender, von der Dynamik, die auf einem Band insgesamt herrscht. Mein Fazit: Es ist nicht möglich, tatsächlich verlässliche Zahlen anzugeben, mit denen sich ernsthaft rechnen oder ein Urteil fällen ließe, um wie viel ein Empfänger besser ist als ein anderer. Um zu belastbaren Zahlen zu kommen müsste der Zuschnitt der Vergleiche sehr viel enger gewählt sein und sehr viel aufwändigere Tests in einer sehr viel größeren Zahl und noch längerer Dauer durchgeführt werden.

Trotz dieser Beschränkungen und methodischen Skrupel lassen sich klare Tendenzen mit den Tests ausweisen. Und da ich derart ausführliche Vergleiche von Hardware und Software für KW-Empfang auf der Grundlage von Dekodierzahlen wie hier bislang noch keine gesehen habe - theoretische Nachrichtentechniker rümpfen natürlich über eine solche robuste Methode die Nase und halten sich stattdessen an messbare Eigenschaften der Empfangstechnik -, denke ich, dass die Untersuchungen vielleicht zumindest anregend für weitere empirische Forschungen sein können. Zugleich gibt es eine Reihe ähnlicher Testsetups in der Praxis, wenn bspw. Prozessoren verglichen werden anhand von Kompilierzeiten bspw. für LateX-Texte oder für das Rendern von Videoszenen unterschiedlicher Komplexität.

Nachtrag: Inzwischen hat Willi Paszmann (DF6JZ6) in der Zeitschrift "Funkamateur", Ausgabe 12/2016 eine ganz ähnlich ansetzende Artikelserie zu veröffentlichen begonnen. Interessanterweise hat er festgestellt, dass die Programme WSJT-X und JT65-HF im Vergleich zueinander auf unterschiedlichen Amateurfunkbändern unterschiedlich gut dekodieren.

SDR: Pappradio, hat in der handwerklich gut gelöteten Version überraschend gut in den Benchmarks abgeschnitten

Die wichtigsten, wenn auch nicht unbedingt überraschenden, Ergebnisse möchte ich vorweg ansprechen:

- Es hat sich wieder bestätigt, wie wichtig für einen guten Empfang die Qualität der Antenne ist. Schon ein einfacher quer durch das Zimmer gespannter Draht kann bei einem Weltempfänger, anstelle der eingebauten Teleskopantenne, die Zahl der empfangenen und dekodierbaren Stationen verdreifachen.

- Auch in die Jahre gekommene Weltempfänger können bei Empfindlichkeit und Selektivität mit modernen Empfängern mithalten.

- Ein preiswerte Einfach-SDR-Empfänger kann mit einem preiswerten Amateurfunkgeräte mithalten.

- Je höher das Amateurfunkband bzw. je kürzer die Frequenzen, desto größer sind die Empfangsunterschiede bei den Geräten.

- Ein Ranking der Empfangsleistungen, insbesondere unter den SDR, fällt für jedes Amateurfunkband anders aus. Gemäß den vorliegenden Tests gibt es nicht den einen, alle anderen Empfänger überragenden Empfänger.

- Unter den Einfach-SDR haben, über die vier wichtigsten AFU-Bänder hinweg, der FunCube Pro und das PappRadio am besten abgeschnitten, der RTL2832 mit Upconverter hat am schlechtesten abgeschnitten.

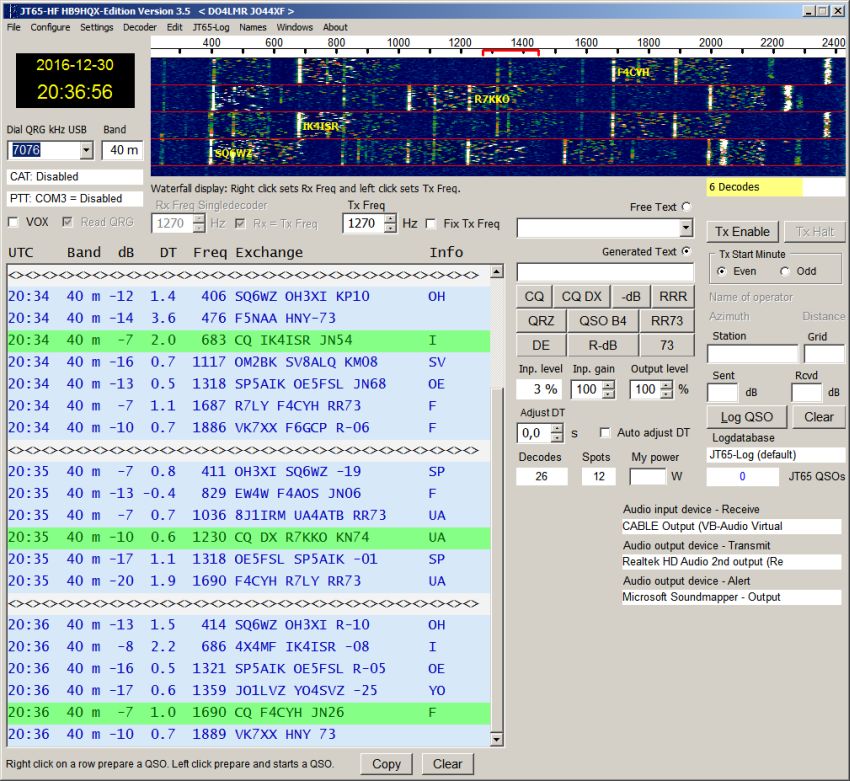

JT65-HF_HB9HQX V3.5: Viel genutztes Dekodierprogramm für den JT65-Digimode

Man kann beim Testen und Benchmarken viele Fehler machen. Hin und wieder gab es überraschend-unerklärliche Ergebnisse. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ebenfalls solche Dekodier-Tests durchführten und mir die Testergebnisse mitteilten. Und zwar nicht nur in den Fällen, in denen interessanterweise andere Ergebnisse als die hier mitgeteilten zustandegekommen sind, sondern gerade auch dann, wenn die hier vorgestellten Testergebnisse bestätigt wurden. Sehr schön wären Tests mit anderen Empfängern als den hier aufgeführten, wenn diese verglichen würden mit Empfängern, die hier aufgeführt sind und man diese zumindest tendentiell einordnen kann. Auf diese Weise könnte das Ranking von KW-Empfängern für Digimodes sukzessive ausgebaut werden.

Vergleich JT65-Dekodierer: WSJT-X, JT65-HF, JTDX

- WSJT-X - Dekodierprogramm für JT-, ISCAT-, MSK-, WSPR-Signale - Download

- JT65-HF-HB9HQX-Edition - Dekodierprogramm für JT65-Signale - Download

- JTDX V17.9 - Dekodierprogramm für JT-Signale - Download

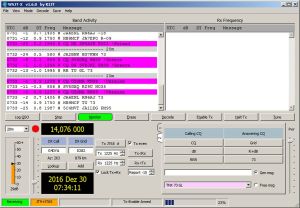

WSJT-X: Das weltweit am häufigsten eingesetzte Dekodierprogramm für die Digimodes JT65 und FT8

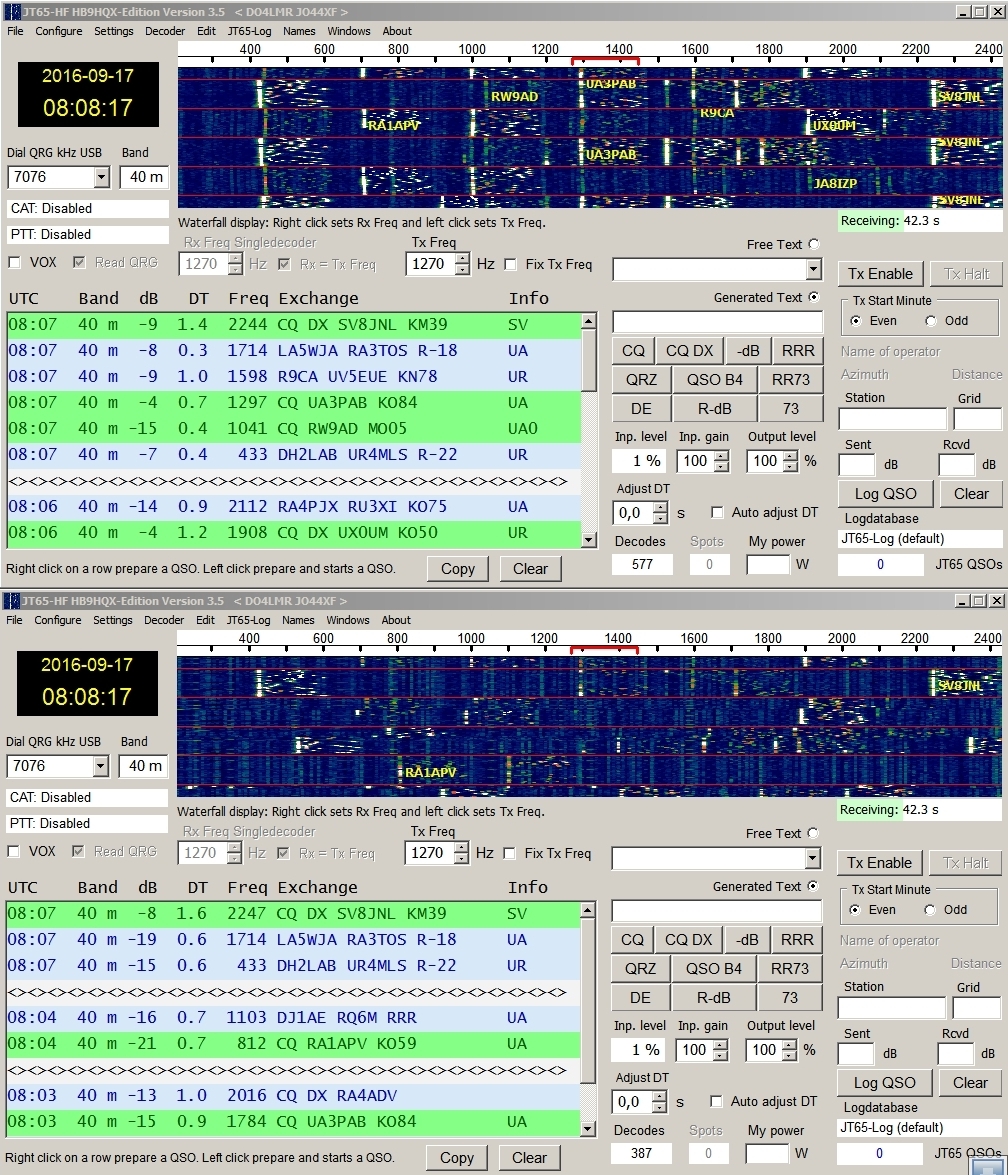

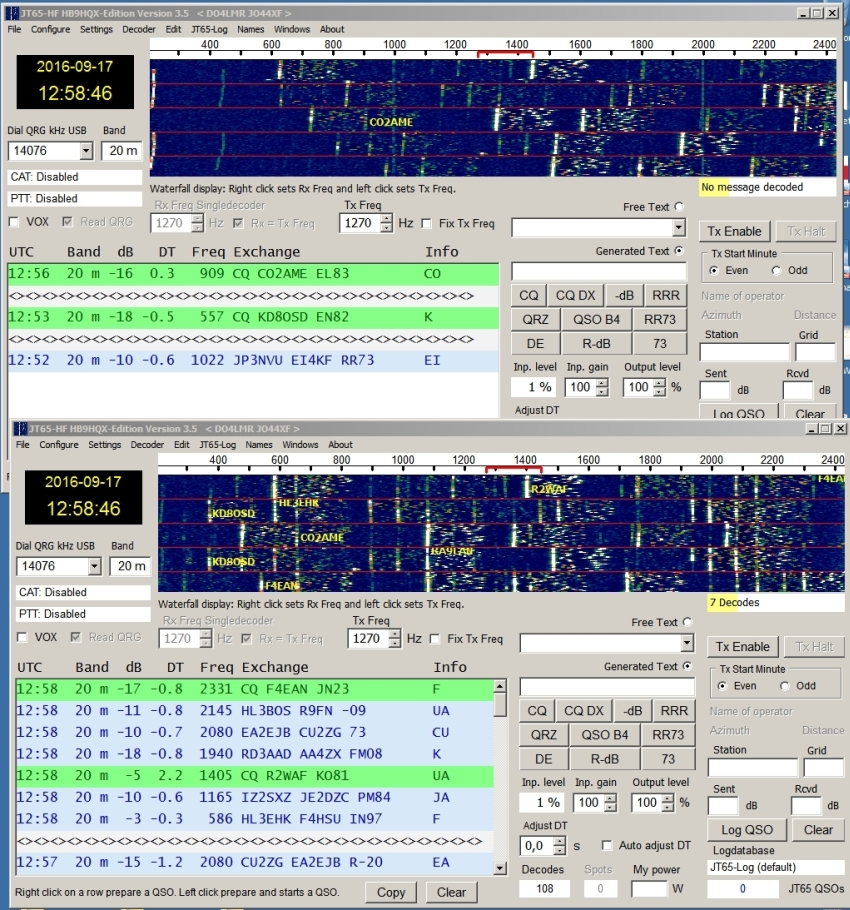

In meinem ersten Vergleichstest ließ ich die beiden JT65-Dekodierprogramme "WSJT-X, V1.6" und "JT65-HF_HB9HQX_V3.5" gegeneinander laufen. Ich habe beide Programme länger schon parallel laufen lassen, weil ich wollte, dass die beiden Programm einander in ihren vermuteten Unterschieden ergänzen. Ich dachte mir, dass das eine vielleicht selektiver ist, wenn Signale sehr nah beieinander liegen; oder dass eines vielleicht empfindlicher ist und besonders schwach empfangene Signale noch erfasst; oder dass eines vielleicht besonders gut mit großen Dynamikunterschieden trotz enger Nachbarschaft von Signalen umgehen kann. Dann habe ich angefangen, beide Programme gezielt mit Signalen aus der exakt gleichen Quelle zu speisen. Konkret hieß "gleiche Quelle", dass beide Programme an einer Vertikalantenne vom Typ Solarcon A99, mit dem FiFi-SDR auf einem i7-PC auf der Frequenz 7.076MHz dekodierten.

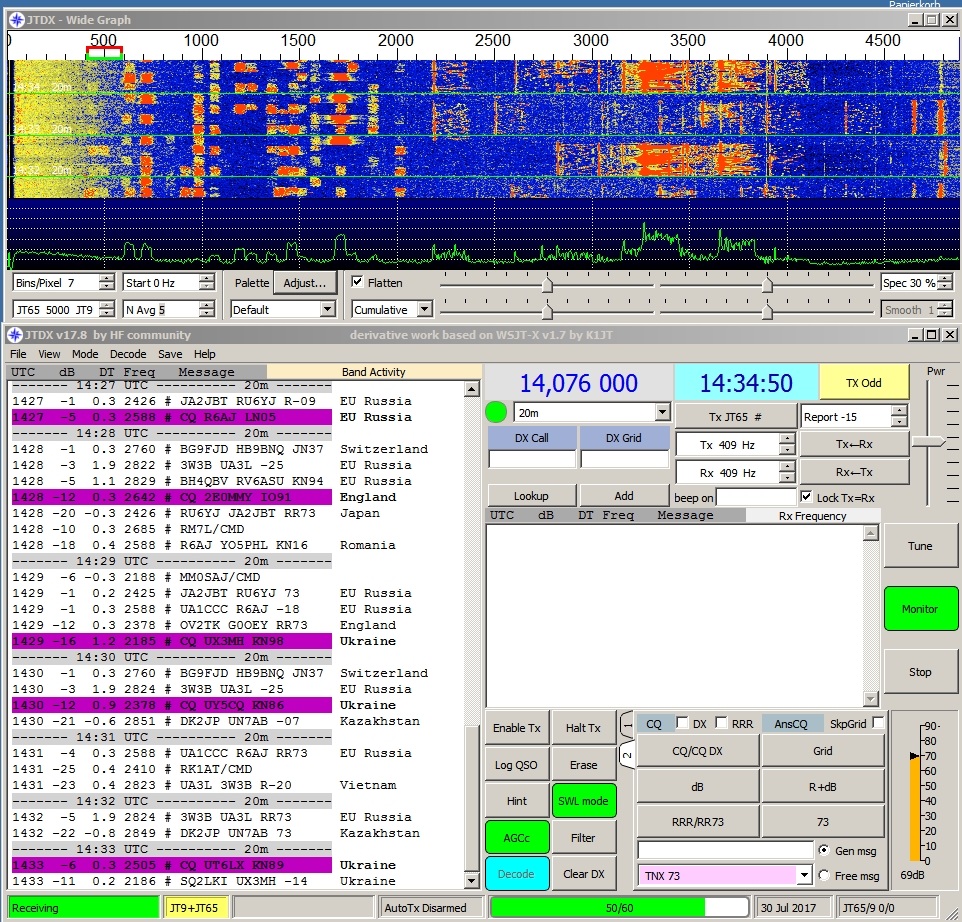

JTDX: Ein JT-Dekodierprogramm, das aus WSJT-X-V1.7 heraus weiterentwickelt wurde. (Im Wasserfall zu erkennen: links: FT8-, Mitte: JT65-, ganz rechts: JT9-Signale.)

Ich hatte irrationalerweise zunächst darauf gesetzt, dass JT65-HF_V3.5 das Rennen machen wird. Ich hatte den Einstieg in das Funken mit JT65-Signalen mit diesem Programm gefunden. Wie immer so auch hier: Das erste Mal prägt. WSJT-X hatte ich mir einige Wochen später angesehen, im Urlaub auf einem Linux-Laptop. Ich empfand den Umgang mit JT65-HF als angenehmer, frischer, intuitiver. Doch nach einigen Tests zeichnete sich klar ab, dass WSJT-X_V1.6 beständig auf verschiedenen Amateurfunkbändern im Schnitt etwa 25% mehr JT65-Decodes erzeugte JT65-HF_HB9HQX_V3.5, bei einer Audiobandbreite von 2.4kHz. Das Ergebnis war insofern schnell eindeutig und ohne Zweifel: WSJT-X ist zumindest empfangsseitig, gemessen an den dekodierten Zeilen, das leistungsfähigere Programm.

Nachtrag 2017/08: Ein allerdings nicht mehr durchgängig systematisch durchgeführter Vergleich zwischen WSJT-X_V1.6 und JTDX_V1.17 zeigte, dass JTDX häufig 30% mehr JT65-Decodes erzeugte als WSJT-X. Zugleich ist es mir bislang nicht möglich gewesen herauszufinden, wie JTDX anstatt 3khZ auch 5kHz-breite Audiosignale verarbeitet, so wie WSJT-X es kann. Das ist wiederum für die Praxis wichtig, um in einem einzigen Audiokanal gleichzeitig sowohl JT65- als auch JT9-Signale, oder auch FT8- und JT65-Signale, dekodieren zu lassen. Auf dem oberen JTDX-Screenshot ist im Wasserfall zu erkennen, dass JTDX nicht JT65-Signale > 3kHz dekodiert, obwohl dort Signale zu erkennen sind.

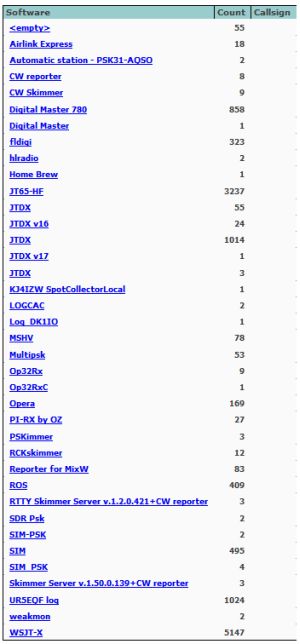

PSK-Reporter: Liste der zum Dekoden für Digimodes eingesetzten Software

Das bessere Dekodierergebnis von WSJT-X gegenüber JT65HF hatte sich bereits an einem Amateurfunkgerät gezeigt. Ein normales Funkgerät, ohne SDR-Komponenten, hat typischerweise eine Audiobandbreite, man kann das in modernen Geräten justieren, zwischen 2.4 und 3kHz. Man kann das Audiosignal breiter machen oder aber, was in der Praxis zumeist eine wichtigere Option ist, schmaler machen, etwa damit Morsecodes - deren Tonhöhen, im Unterschied zu JT-Signalen, uninteressant deren Tonlängen aber entscheidend sind - verständlicher werden. WSJT-X bietet empfangsseitig jedoch zusätzliche Optionen, die darüberhinaus eine größere Ausbeute versprechen, wenn es am SDR betrieben wird. Die Software für SDR-Empfänger bietet die Option, die Breite eines Audiosignals nahezu beliebig zu verbreitern, etwa auf 6kHz zu verdoppeln, also noch mehr Signale einzusammeln. Die Tests ergaben, dass WSJT-X mit Signalbreiten bis zu 5kHz klarkommt, während JT65-HF und JTDX offenbar nur die schmale Bandbreite bis max. 3kHz erfassen. Zudem kann WSJT-X gleichzeitig JT65- und, die noch einen Tick robusteren, JT9-Signale dekodieren, die laut Bandplan-Konvention zumeist 2kHz höher als JT65-Signale gesendet werden.

Vergleich SDR-Steuerungsprogramme: HDSDR vs. SDR#

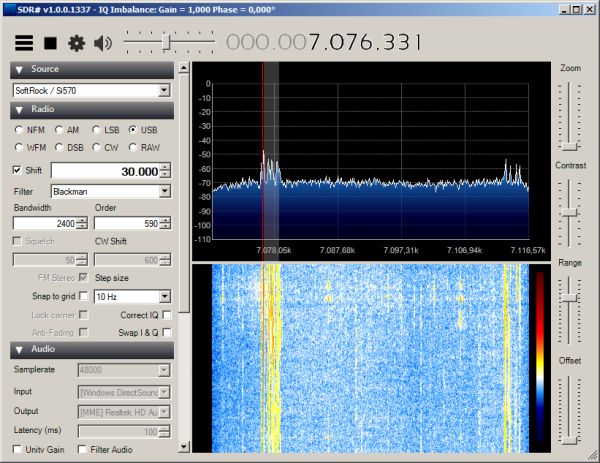

Es gibt nicht allzu viele SDR-Steuerungsprogamme, die so wie HDSDR eine solch große Zahl an unterschiedlichen SDR steuern können. Ich habe als Alternative zum HDSDR bislang nur den SDR# (gesprochen: "SDRsharp") herangezogen. SDR# wird häufig für SDR mit RTL2832U-Chip eingesetzt. (SDR#-Homepage - http://www.pe0sat.vgnet.nl/sdr/sdr-software/sdrsharp/")

SDR#: Ein vielfach eingesetztes SDR-Steuerungsprogramm (als Alternative bspw. zu HDSDR)

Der Vergleich von HDSDR und SDR# lief auf einem AMD-PC an der Vertikalantenne A99 und dem FiFi-SDR auf dem 20m-Amateurfunkband unter Verwendung von zwei exakt parallell konfiguriert betriebenen WSJT-X_V1.6, mit einer einer Audiobandbreite von 3.5kHz. In dieser Konstellation erzeugte HDSDR 22% mehr Decodes als SDR#.

Weitere systematisch angelegte Tests auf anderen Amateurfunkbändern habe ich mit SDR# nicht durchgeführt. Ich hielt das für überflüssig, denke aber inzwischen, auch aufgrund der Ergebnisse von Herrn Paszmann im "Funkamateur", dass Vergleiche auf unterschiedlichen Amateurfunkbändern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könnten. Allerdings glaube ich nicht, dass SDR# in irgendeinem Band bessere Ergebnisse als HDSDR erzielt. Ich habe SDR# vielfach auf verschiedenen AFU-Bändern, wenn auch nicht systematisch kontrolliert, mitlaufen lassen, wobei das Ergebnis auf 20m durchgängig in der Tendenz bestätigt wurde.

Vergleich KW-Empfänger, darunter 5 verschiedene SDR (Stand: 2017-0730)

Folgende KW-Empfänger wurden miteinander verglichen:

- Funcube Pro - SDR, 192kHz Bandbreite, int. Soundkarte ("FunCb"), (Reviews auf Ham.Net);

- FiFi, V2.0 (mit Preselector) - SDR, 48kHz, int. Soundkarte ("FiFi2"), (Projektseite / Bezugsadresse);

- Pappradio - SDR, 48kHz, keine int. Soundkarte ("PappA"), (Vergleich Pappradio mit FT857);

- ELAD FDM-S1 - SDR, max 6MHz, int. Soundkarte ("S1"), (Testbericht)

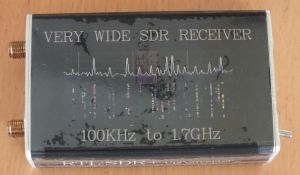

- RTL2832 mit int. Upconverter - SDR, 96kHz, int Soundkarte ("RTL"), Projektseite);

- Flexradio 1500 - SDR QRP-TRX, 5W-Sendeleistung ("Flex1500"), (eHam.net);

- FT857D - Amateurfunkgerät, seit 2003 angeboten ("FT857"), (Radiomuseum);

- Icom 706Mk2 - Amateurfunkgerät, seit 1999 angeboten ("Ic706"), (Radiomuseum);

- Kenwood TS120S - Amateurfunkgerät, ab Mitte der 1980er Jahre verkauft ("TS120"), (Radiomuseum);

- Sangean ATS909 - Weltempfänger, seit 1996 ("Sg909"), (Radiomuseum).

Degen 1103: Ein heute viel genutzter preiswerter KW-Empfänger

WE-216M: Ein inzwischen betagter SSB-fähiger KW-Empfänger, wird gebraucht günstig angeboten

Außerdem standen mir zeitweise der schon lange besonders preisgünstig angebotene Weltempfänger "Degen 1103", ein alter "WE-216M" sowie ein weiteres SDR-Pappradio und ein Analogradio Grundig Satellit2400 zur Verfügung. Diese Geräte habe ich aber nur einmal angetestet und dann aus Arbeitsersparnis von weiteren Vergleichen ausgenommen. Im Vergleich empfing der Degen an der Teleskopantennte auf dem 40m-Band rund die Hälfte der Stationen, die der Sangean ATS909 empfing und etwa ein Drittel mehr als der WE-216M. Ein Pappradio ("PappradioB") zeigte ebenfalls durchgängig geringere Empfangsleistungen als mein zweites (und im Eigenbau wesentlich besser gelötetes) Pappradio ("PappradioA"), weshalb der Degen, der WE-216M und das PappradioB nicht in den Vergleich mit den anderen Empfängern aufgenommen wurden. Der Grund Satellit empfing an der Teleskopantenne gar nichts, die Frequenzstabilität war nicht gut, weitere Versuche, ihn in den Vergleich mit hineinzuziehen, habe ich deshalb nicht unternommen.

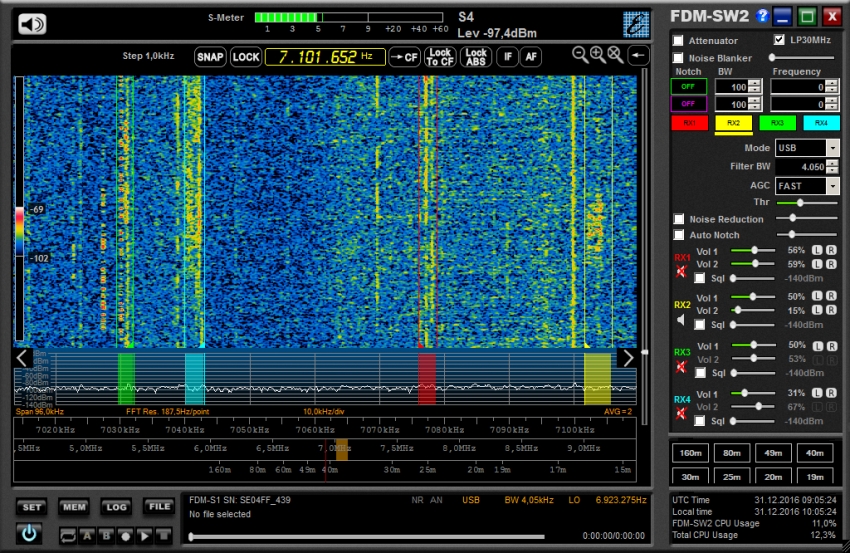

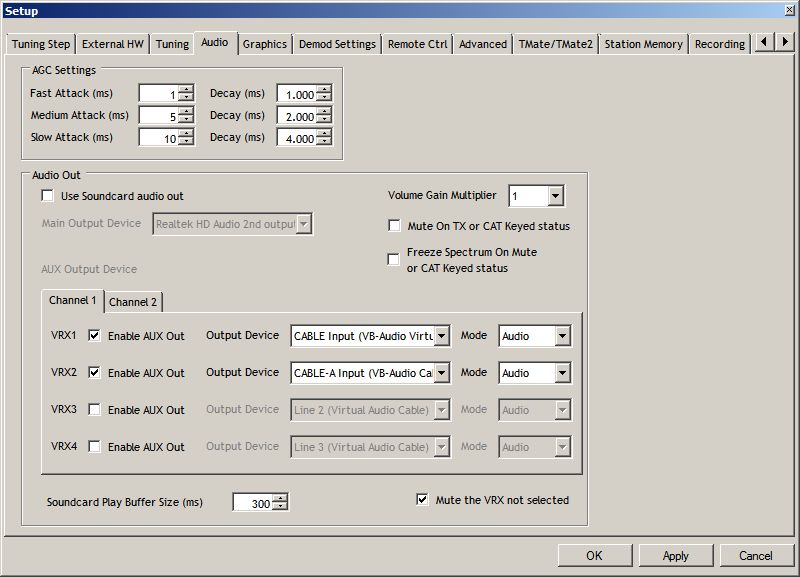

Der Versuchsaufbau für die Vergleiche war wie folgt: Alle Empfänger bekamen das Hochfrequenzsignal von der gleichen Antenne über (eine Kaskade von typgleichen) passiven Antennensplittern zugespielt, wobei die Gesamtdämpfung durch die Splitter bis zu den Empfängern bei um die 5 dB gelegen haben dürfte. Je vier Empfänger wurden von einem PC gesteuert, als Dekodierprogramm kam in allen acht Fällen WSJT-X_V1.6 zum Einsatz. Die Signale der KW-Empfänger Icom706, TS120, ATS909 gingen vom Kopfhörerausgang an die Soundschnittstellen der PCs (2x PC-intern, 1x PC-externe über USB-Soundkarte Signalink), die Signale der SDR (FunCube, FiFi, Pappradio, RTL2832) wurden über das parallel gestartete Steuerungsprogramm HDSDR aufbereitet, die Signale des FDM-S1 wurden dagegen mit dem Firmen-eigenen SDR-Steuerungsprogramm aufbereitet, da die Anbindung des S1 über HDSDR nicht funktionierte - ich habe mich damit aber auch nicht lange gequält; insofern kann nachfolgend beim S1, der insgesamt eher mäßige Ergebnisse lieferte, nicht unterschieden werden, ob diese eher der Hardware oder dem Steuerungsprogramm zuzuschreiben sind.

Vergleich: IC706 (oben) vs. Funcube Pro (unten) - Einer der ersten Vergleiche, zunächst noch mit JT65HF_V3.5 durchgeführt, weil in diesem Programm die Zahlen der Decodes bequemerweise angezeigt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse des Vergleichs verschiedener Kurzwellenempfänger aufgelistet. Jede Spalte wird angeführt von einem Empfänger, der in dem jeweiligen Amateurfunkband die besten Ergebnisse brachte, es folgen die schlechteren Empfänger mit Angabe der Quoten für die gegenüber dem besten Empfänger geringere Zahl dekodierter Sendungen.

| Rang / AFU-Band | 80m | 40m | 20m | 15m |

| 1 | FunCb - 1.0 | FiFi2 - 1.0 | Ic706 - 1.0 | PappA - 1.0 |

| 2 | PappA - 0.98 | Sg909 - 0.84 | PappA - 0.83 | Sg909 - 0.76 |

| 3 | FiFi2 - 0.97 | PappA - 0.83 | FunCb - 0.65 | FunCb - 0.68 |

| 4 | TS120 - 0.97 | FunCB - 0.81 | FiFi2 - 0.42 | TS120 - 0.66 |

| 5 | FM-S1 - 0.97 | Ic706 - 0.81 | RTL - 0.4 | FM-S1 - 0.65 |

| 6 | Sg909 - 0.96 | FM-S1 - 0.80 | Sg909 - 0.37 | FiFi2 - 0.62 | 7 | Ic706 - 0.94 | RTL - 0.44 | FM-S1 - 0.34 | Ic706 - 0.6 |

| 8 | RTL - 0.61 | RTL - 0.6 |

über die wichtigsten 4 Amateurfunkbänder (weitere Empfänger siehe Tabelle 3)

SDR: Funcube Pro, der sich in diesem Vergleichsfeld als insgesamt am effizientesten einzusetzender SDR für das Dekodieren von Digimodes herausstellte

Diese Ergebnisse der Empfangspraxis mitteln die unterschiedlichen Eigenschaften der Empfänger: So kommen die Empfänger mit der Anzahl der gleichzeitig empfangenen Signale ganz unterschiedlich klar, zumal wenn ein besonders leises und ein besonders lautes Signal sehr nah beieinander liegen oder sich sogar überlagern (Selektivität). Einige Empfänger sind besonders gut darin, ganz schwache einzelne Signale auf einem ansonsten ruhigen Band zu empfangen (Sensibilität), andere kommen gut mit besonders lauten Signale klar (Großsignalfestigkeit) und können einem Dekoder noch etwas Strukturiertes anbieten. Auch das ist eine Funkamateur-Weisheit: Kompliziert ist nicht das Senden, sondern das Empfangen. Eine solche Beurteilung pro Empfänger gebe ich hier nicht ab. Man könnte solche differenzierten Charakteristika von Empfangssituationen auf einem Amateurfunkband typisieren und dann differenzierter die Empfänger miteinander vergleichen, die Reihenfolge sähe für verschiedene Empfangssituationen mit Sicherheit anders aus. Aber: wozu? Das interessiert vielleicht die Entwickler solcher Geräte, aber nicht einen Endnutzer. So ist mir der S1, der hier im Vergleich insgesamt nicht gut abgeschnitten hat, aufgefallen, wenn es darum ging, auf ruhigen Bändern zu lauschen, etwa bevor ein Band zum Abend oder zum Morgen hin wieder öffnet. Der S1 hat früher als andere Aktivitäten gezeigt und ist insofern der vergleichsweise empfindlichste Empfänger in diesem Vergleich, aber er ist nicht der selektivste. Das Ranking gibt insofern die Empfangspraxis und die komplizierten Empfangssituationen auf der Kurzwelle insgesamt wieder. Eine solche Aussage über den Gesamtkompromiss sämtlicher Eigenschaften eines Empfängers ist ja die letztlich auch maßgebliche. Und im Vergleich dieser Geräte schneidet mit leichtem Vorsprung der Funcube Pro am besten ab.

An diesem Vergleich der beiden Amateurfunkgeräte TS120-S und Icom706MK2 zeigten sich zwei Eigenschaften: Auf dem oberen Bild von JT65-HF läuft die Frequenz des noch kalten TS120 weg (schräg verlaufende Signale im Wasserfall), das untere Bild zeigt dagegen einen frequenzstabilen und empfindlicheren Icom706. Der Vergleich zeigt außerdem, dass JT65-HF "weglaufende" Frequenzen nicht eingefangen bekommt, während WSJT-X ihnen folgen und sie trotz langsamen Weglaufens dekodieren kann.

Einige Erkenntnisse lassen sich aus diesen Ergebnissen ziehen:

- Auch mit billigen SDR lassen sich vergleichsweise insgesamt gute Empfangsergebnisse erzielen, durchaus bessere als mit spezialisierten Amateurfunkgeräten aus dem unteren Preissegment. Allein weil ein SDR mit seinem gegenüber konventionellen Empfängern sehr viel breiteren Empfangsspektrum mehrere Frequenzbereiche für Digimodes (CW, PSK, JT, RTTY) zugleich erfassen kann, ist er für ein automatisiertes Reporting ungleich geeigneter als ein konventionelles, schmalbandiges Amateurfunkgerät noch der teuersten Preiskategorie. Es stellt sich verschärft die Frage nach dem Motiv, wozu man einen Empfänger einsetzen möchte.

- Der vielfach in den SDR-Foren wohl vornehmlich aufgrund seiner geringen Kosten gelobte RTL2832-SDR schlug sich nicht gut. Mit eingebautem Upconverter ist das Teil auch gar nicht mehr soo billig. Mir hat das Teil am wenigsten von allen Empfängern Spaß gemacht. Will man in das Thema Digimodes-mit-SDR-automatisiert-Dekodieren einsteigen, dann empfiehle ich, anstatt eines neuen RTL2832 sich nach einem gebrauchten FiFi oder Pappradio, sofern kundig gelötet, oder besser noch: einem Funcube Pro umzusehen, die allesamt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis insbesondere für das Digimode-Dekodieren auf der KW bieten. Wen die hohen Frequenzen > 30MHz nicht und wer sich nur ab und an für die Kurzwelle interessiert, ist wiederum mit einem RTL2832 ganz gut bedient.

- Wenn die Radios mit Teleskopantennen möglichst weit vom Laptop liefen, liessen sich durchgängig, wenn auch sehr schwache, JT65-Signale hören. Man kann den Einstieg in die JT65-Dekodierung durchaus mit einem alten Weltempfänger an der Teleskopantenne finden, sofern man den Empfänger hinreichend exakt auf eine Digimode-Frequenz einstellen kann. Und vorausgesetzt man sucht dabei die Signale auf den vielgenutzten, "lauten" Amateurfunkbändern im Bereich 20m, 30m, 40m. Die Ausbeute ist gemessen an möglichen Ergebnissen mit einer korrekt installierten AFU-Außenantenne allerdings drastisch schlechter. An einer externen AFU-Antenne betrieben bietet ein relativ einfacher Weltempfänger wie der Sangean ATS909 einwandfreie Ergebnisse, der zudem bei zu lauten Signalen am Antenneneingang einen Abschwächer aufweist. (Zu laute Signale können deshalb ein Problem sein, weil diese einen Empfänger relativ lange Zeit taub für schwache Signale machen. Es ist eben nicht immer nur die Empfindlichkeit eines Empfängers ein Qualitätsmerkmal.)

SDR, FiFi V2: Ein insgesamt gut funktionierender SDR, der insbesondere auf dem 40m- und 80m-Band eine große Anzahl an Decodes brachte. Ich kann ganz klar eine Kaufempfehlung für einen FiFi geben, dessen Bausätze beim DARC angeboten werden.

Wenn die Radios mit Teleskopantenne in die Nähe des Dekodierlaptops gestellt wurden, stieg der Rauschpegel stark an. Deutlich war der noch einmal ansteigende Rauschpegel, wenn das Gerät mit dem Audiokabel verbunden war. Großsignalfestigkeit spielte während des Vergleichszeitraums an den Teleskopantennen keine Rolle. In Bezug auf die Frequenzstabilität habe ich keine Unterschiede wahrnehmen können. Die Geräte unterscheiden sich jedoch in anderen Details: Der Degen lässt sich nicht auf das 30m-AFU-Band abstimmen, die Frequenzrasterung des WE-216M rastert arg grob, ein BFO dient zum nur "groben Feintuning". Der ATS909 lässt sich ungleich präziser als die anderen beiden Geräte gezielt auf eine Frequenz einstellen. Der WE216-M bietet keine externe Antennebuchse - im Unterschied zum ATS909 und Degen 1103, die eine 3.5mm-Antennenbuchse vorsehen. Die dem ATS909 beigelegte Außenantenne, versuchsweise aus dem Kippfenster des 1. Stocks geworfen, brachte im Schnitt ein Mehrfaches an Stationen im Vergleich zur Telekopantenne. Auf jeden Fall sollte man also immer versuchen, eine externe Antenne an das Gerät anzuschließen, und sei es allein, um die Antenne dadurch aus dem Störnebel eines Laptops oder PCs zu bringen.

Als teilweise überraschenden Beifang an Erkenntnissen durch die Tests zeigte sich, dass

- bei keinem SDR Probleme mit der Frequenzstabilität auftraten;

- wenn bei einem Empfänger die Frequenz wegläuft, WSJT-X trotzdem dekodiert, JT65-HF dagegen nicht;

- der alte Kenwood-Transceiver TS120S fast eine knappe Stunde zum Warmlaufen brauchte, bis er die Frequenz hinreichend stabil hielt (und das heisst in der Dekodierpraxis, mit Blick auf das Ranking im PSK-Reporter: auch mal eine ganze Nacht über);

- auf dem 20m-Band viel JT9 genutzt wird;

- der Funcube Pro und der FiFi nicht parallel an einem PC betrieben werden können;

- Netzteile (von Radio und Laptop) und Rechner einen starken Störnebel erzeugen. Die Empfangtests mit den Radios wurden deshalb durchgängig mit Batterien durchgeführt, und die Empfänger dabei möglichst weit von Rechnern und Netz platziert.

Eine empfehlenswerte Website mit ausführlichen Berichten von Tests besonders leistungsfähiger Radios und SDRs - der S1 zählt dort zum billigsten SDR und bei mir zum mit Abstand teuersten - sowie zusätzlich auch von unterschiedlichen Antennenformen ist Fenu-Radio. Einen Vergleich bzw. mehr noch, ein Ranking der teuersten Tranceiver für Amateurfunk, unter Erklärung der Kriterien und unter Berücksichtigung auch von SDRs (die übrigens mit dem Perseus und dem Flexradio vergleichsweise exzellent abschneiden), findet man bei Astrosurf. Ein ähnliches Ranking speziell für Receiver ist bei Sherweng zu finden. Sucht man nach Beschreibungen für ältere Empfänger, bspw. wenn man sich nach einem gebrauchten Gerät umsieht, findet man verlässlich Informationen im Radiomuseum.

Kommentar: Der SDR S1 von Elad

Der S1 hat in meinen systematischen Vergleichen mit einfacheren und wesentlich günstigeren SDRs nicht sonderlich gut abgeschnitten. Der subjektive Eindruck vom Gerät ist allerding ein ganz anderer: Der S1 scheint ganz besonders empfindlich zu sein. Auf "problematischen" Bändern, etwa dem 10m-Band im Greyline-Bereich - das ist der Bereich, in dem ein Band zwischen Tag und Nacht sich entweder beginnt zu öffen oder wieder zu schließen - sprang der S1 verlässlich früh an. Durchaus eine Stunde vor den anderen wurde schon mal ein Signal aufgefangen und dekodiert, und dazwischen dann immer mal wieder. Insofern spricht einiges dafür, dass die Empfindlichkeit des S1 vergleichsweise sehr gut ist. Aber wenn auf den Bändern viel los war, die Signale sich vielfach überlagerten, dann brach die Empfangsleistung des S1 offenbar ein. Jedenfalls bei den Einstellungen für einen optimalen Empfang, die ich rein akustisch vorgenommen habe. Diese Einstellungen können suboptimal gewesen sein. Ich mag den S1 nicht aufgeben, und das nicht nur, weil es sich um die bislang größte Investition handelte. Ich vermute, ich habe noch nicht die richtigen Knöpfe gefunden, um wirklich alles aus diesem Empfänger heraus zu holen.

SDR, FDM-S1: Es können mit der gerätspezisfischen Steuerungssoftware bis zu vier unterschiedliche Signale parallel angesteuert werden.

SDR: FDM-S1 von ELAD

Die Software für den ELAD FDM S1 - es kommt bei mir die S2-Software zum Einsatz -, gefällt mir ausgesprochen gut. Während man für das Ausleiten unterschiedlicher Signale an spezialisierte Dekodierprogramme entsprechend viele HDSDR parallel starten muss, können dank S2-Software gleich vier Empfangsbereiche gleichzeitig ausgewählt und auf eigene Audioausgänge umgeleitet werden. Im Screenshoot kann man erkennen, dass in der grünen Spalte CW-Signale, in der blauen Spalte PSK-Signale, in der roten Spalte JT65-Signale und in der gelben Spalte ein Fonie-Signal hörbar sind. Leider war es mir nicht geglückt, die S1-Hardware mit HDSDR zu steuern oder einen anderen SDR mit der FDM-SW2-Sofware ans Laufen zu bekommen, um einen Eindruck davon zu erhalten, ob eher die Hardware oder eher die Software das relativ mäßige Ergebnis erklärbar macht. So sehr auch die guten Ergebnisse von HDSDR überzeugen, die Software des S1 empfinde ich mit ihrer Bedienbarkeit und den Optionen als richtig gut durchdacht und insgesamt eine Klasse besser.

SDR, FDM-S1: 4 separat konfigurierbare Audioausgänge, optimal zum Ausleiten verschiedener Digimode-Signale an spezielle Dekodierprogramme

Vergleich Antennen für den Kurzwellenempfang (Stand: 2016-1023)

Antennen: Vertikale Antenne A99 und das Einspeiseende des 23m-Drahtes

Mein Ziel bestand darin, anhand der Zahl der Decodes in WSJT-X herauszufinden, welche Empfangsleistungen die verschiedenen Antennen bringen. Dazu habe ich verschiedene KW-Empfänger genutzt und in WSJT-X die dekodierten Stationen ausgezählt. Die Decode-Ergebnisse wurden dann mit den unterschiedlichen Empfangsquoten der verschiedenen KW-Empfänger auf den verschiedenen Amateurfunkbändern, als Korrekturfaktoren eingerechnet (siehe das vorige Kapitel "Vergleich KW-Empfänger"). Als Beispiel: Auf dem 80m-Band hat mein Icom706MK2 in meinen Tests nur 94% der Decodes des Funcube Pro geschafft (Audiobandbreite: 2.4kHz). Wenn der Icom706 z.B. an der Vertikalantenne A99 und der FunCube am 23m-Draht hängen, wurde dieser Unterschied im Decoden, der durch die Empfänger entsteht, anhand der Quote herausgerechnet.

Für einen Vergleich standen die folgenden Antennen zur Verfügung:

- Vertikale Monoband-KW-Antenne vom Antennenspezialisten Lambdahalbe für das 15m-Amateurfunkband. Diese Antenne habe ich aus dem 2. Stock eines Hauses aus etwa 8m Höhe an einem etwa 1.5m langen hochgestellten Ausleger von einer Hausecke entfernt senkrecht herunter hängen lassen (Bezeichner in der Tabelle: "VM15").

- Vertikalantenne A99 von Solarcon, 5.50m lang, auf dem Dach, etwa 8m über Grund, resonant auf 10m, 11m und 15m ("VA99").

- Horizontal gespannte, endgespeiste Drahtantenne mit 1:9 Unun, 23m lang, resonant auf 80m, 40m, 20m, vom Haus weg in etwa 7.50m über Grund (Tabellenbezeichner: "H23")

- Vertikalantenne, 275cm, Lamdaviertel-Strahler für 11m, aufgrund eines Kellerfunds aus alten CB-Funkzeiten ("V275").

- Horizontal gespannte, endgespeiste Drahtantenne, 3m lang, für Kurzwellempfang, ebenfalls von Lambdahalbe ("HL3").

- Zimmerdraht, ca. 4m, Aufwickelantenne, die dem Weltempfänger Sangean ATS909 beigelegt ist ("HS4").

| Rang / AFU-Band | 80m | 40m | 20m | 15m |

| 1 | H23 - 1.0 | H23 - 1.0 | VM15 - 1.0 | VA99 - 1.0 |

| 2 | VM15 - 0.96 | VM15 - 0.71 | VA99 - 0.95 | VM15 - 0.95 |

| 3 | VA99 - 0.95 | HS3 - 0.67 | H23 - 0.91 | V275 - 0.84 |

| 4 | V275 - 0.46 | V275 - 0.5 | V275 - 0.91 | H23 - 0.81 |

| 5 | HL3 - 0.40 | VA99 - 0.5 | HL3 - 0.67 | HL3 - 0.64 |

| 6 | HS4 - 0.17 | HS4 - 0.64 | HS4 - 0.43 | HS4 - 0.39 |

über die wichtigsten 4 Amateurfunkbänder

SDR: RTL2832, mit Upkonverter, aktuell der günstigste SDR, mit relativ nur mäßigen Empfangsergebnissen zumindest auf KW-Bändern

Einige Tendenzen lassen die Ergebnisse erkennen:

- Eine Monoband-Drahtantenne, die man über Kopf aus dem Fenster raushält, kann hinreichend resonant und breitbandig ausgezeichnete Empfangseigenschaften aufweisen. Eine solche Antenne zu nutzen kann also mehr als nur ein schlechter Kompromiss für antennenaufbautechnisch eigentlich aussichtslose Situationen sein.

- Rein empfangsseitig lohnt es offenbar für das 80m-Band nicht, großen Aufwand bei der Antenne zu betreiben. Man muss draußen nicht unbedingt noch einen klassischen 20m langen Draht ziehen. (Allerdings ist die Situation sendeseitig ganz anders zu beurteilen.)

- Ein durch das Zimmer gespannter Draht oder eine unter dem Dach gespannte KW-Antenne im obersten Stockwerk eines freistehenden, durchschnittlichen Einfamilienhauses auf dem Lande kann zumindest bei den höheren AFU-Frequenzen durchaus an die Hälfte der Empfangsleistung guter externer Antennen heranreichen. Ein Vergleich des Zimmerdrahtes mit der eingebauten Teleskopantenne des Sangean ATS909 brachte wiederum etwa eine Verdreifachung der Zahl empfangener Stationen. Erkenntnis 1: Man sollte bei Kurzwellenradios nicht darauf verzichten, zumindest einen Draht durch das Zimmer zu ziehen, man erkennt die Verbesserung sofort. Wenn eine Antennenbuchse fehlt, dann sollte ein Draht an der Telekopantenne angebracht werden; und ist natürlich mit einem isolierten Drahtende zu befestigen, um die Antenne nicht zu erden. Erkenntnis 2: Aber selbst an einer puren Teleskopantenne kann man in einer durchschnittlichen Wohnsituation auf einem belebten Amateurfunkband (20m, 30m, 40m) tagsüber eigentlich immer ein Digimode-Signal empfangen. Als Machbarkeitsstudie reicht es, im PSK-Reporter gewinnt man dagegen natürlich keinen Blumentopf.

- Auf dem 20m-Band nehmen sich eine konventionelle vertikale (für die kürzeren Frequenzen) und eine konventionelle horizontal (für die längeren Frequenzen) gespannte Antenne nicht viel.

- Die Zahl der JT9-Sendungen nimmt beständig zu, und ist teilweise schon größer als die Zahl der JT65-Sendungen. Also: JT9-Modus unbedingt einschalten... eine Option, die wiederum klar für WSJT-X spricht.

Weitere Tests von Empfängern (2017/03)

Amateurfunkgerät: Yaesu FT857

Ich konnte Vergleichtests mit weiteren Empfängern durchführen, nachdem ich diesen Artikel eigentlich abgeschlossen hatte. Mir stand mit einem Yaesu FT857 ein weiteres, kompaktes konventionelles Amateurfunkgerät (160m bis 70cm) und mit einem Flexradio1500 (160m-10m) ein schon etwas älter SDR-Transceiver zur Verfügung. Außerdem ist es mir inzwischen gelungen, auch den FDM-S1 mit HDSDR anzusteuern. Als Antennen habe ich einen 27m-endgespeisten Draht für das 80m- und 40m-Band sowie Vertikalantenne für das 20m- und 15m-Band genutzt. Das Audiosignal wurde wie gehabt über virtuelle Audioschnittstellen übergeben, die Audiobandbreite betrug 2.7kHz. Als JT65-Dekodierer kam WSJT-X, V1.6 zum Einsatz, es wurden von Hand in allen vier WSJT-X-Programmen die gleiche Sendestation herausgesucht und diese annähernd auf die gleiche Audiofrequenz eingestellt.

| Rang / AFU-Band | 160m | 80m | 40m | 20m | 15m |

| 1 | FlexR - 1.0 | FT857 - 1.0 | FT857 - 1.0 | FT857 - 1.0 | FT857 - 1.0 |

| 2 | FT857 - 0.99 | FlexR - 0.98 | S1 - 0.98 | S1 - 0.91 | FlexR - 0.89 |

| 3 | S1 - 0.97 | S1 - 0.98 | FlexR - 0.98 | FlexR - 0.83 | S1 - 0.77 |

| 4 | FunC - 0.88 | FunC - 0.93 | FunC - 0.81 | FunC - 0.80 | FunC - 0.61 |

(siehe weitere Empfänger in Tabelle 1)

Mit den gemeinsamen Bezugspunkten zu dem vorigen Test mit dem FunCube Pro und dem Elad S1, zeigt sich im Gesamtvergleich, dass der Yaesu FT857 klar den bislang leistungsfähigsten Empfänger aus meiner Sammlung aufweist, gefolgt vom Flexradio1500, danach liegen S1 und Funcube Pro+ etwa gleich auf, dann folgen kurz auf IC706MKII sowie der FiFi und das Pappradio, mit ebenfalls guten Ergebnissen.

Trotz dieses Ergebnisses sind in der Praxis für das Dekodieren von Digimodes die hier aufgelisteten SDRs die effektiveren Empfänger, mit wiederum dem Funcube Pro, als klarer Sieger in der Sparte "Empfangspraxis". Das zeigt sich anhand der nachfolgenden Tabelle:

| Empfänger | Auswertbare Audio Empfangsbandbreite |

Anzahl gleichzeitig nutzbarer Dekodierkanäle |

| Yaesu FT857 | 3kHz | 1 |

| Icom706MK2 | 3kHz | 1 |

| Kenwood TS120 | 3kHz | 1 |

| FlexRadio 1500 (SDR) | 192kHz | 1 |

| ELAD FDM S1 (SDR) | 6MHz | 4 |

| FunCube Pro (SDR) | 192kHz | begrenzt durch Zahl der virtuellen Audiokanäle |

| FiFi V2 (SDR) | 48kHz | begrenzt durch Zahl der virtuellen Audiokanäle |

| Pappradio (SDR) | 48kHz | begrenzt durch Zahl der virtuellen Audiokanäle |

Amateurfunkgerät: Flexradio 1500, Front

Dass der Funcube Pro in beiden Vergleichen (Tabelle 1 und Tabelle 3) der universell best einsetzbare KW-Empfänger für Digimodes ist - gefolgt vom S1, FiFi und dem Pappradio -, liegt daran, dass der Funcube es erlaubt, mehrere Empfangs- bzw. Dekodierkanäle, durch Mehrfachstart des SDR-Steuerungsprogramms, innerhalb der Audiobandbreite von 192kHz einzurichten. Das heisst: Man sieht einen Kanal für CW-, einen für PSK- und RTTY-, einen für JT-Signale vor, jeweils mit exklusiver Signalzufuhr dieser Kanäle über unterschiedliche virtuelle Audioschnittstellen für die verschiedenen Dekodierprogramme. Die konventionellen Amateurfunkempfänger wie IC706, FT857 haben überwiegend zwar die leistungsfähigeren Empfänger, aber sie überstreichen nur einen Kanal mit einem schmalen Audioausschnitt, der bspw noch nicht einmal ausreicht, um sowohl JT65 als auch JT9-Signale oder FT8 und JT65-Signale sozusagen in einem Rutsch mitzunehmen. Der S1 wiederum kann zwar ein Amateurfunkband vollständig abdecken - mit 6MHz als möglicher Gesamtbandbreite durchaus auch mehrere Amateurfunkbänder gleichzeitig -, ist dabei aber nur auf maximal 4 Kanäle beschränkt, weil sich das Steuerungsprogramm nicht mehrfach auf der gleichen Hardware starten lässt, was zur Sicherung der Integrität des Ablaufs sicher auch korrekt ist. Und warum fallen FiFi und Pappradio gegenüber dem Funcube ab? FiFi und Pappradio bieten durch die Möglichkeit des Mehrfachstarts des Steuerungsprogramms zwar viele Kanäle, aber die Audiobandbreite von 48kHz reicht in den meisten AFU-Bändern wiederum nicht aus, um mit einem Empfänger sowohl die typischen CW-Frequenzen im unteren Teil als auch die typischen Frequenzen für RTTY- oder PSK-Betrieb weiter oben in einem Amateurfunkband vollständig zu erfassen.

Amateurfunkgerät: Flexradio 1500, Rückseite

Die für diesen Vergleichstest verwendeten SDRs gelten als relativ alte Geräte, mit einem überholten technischen Konzept. Wenn man nach einem wirklich effizienten aktuellen SDR für das Dekodieren von Digimodes sucht, dann sollte man vermutlich Ausschau nach einem QS1R, der allerdings auch schon nicht mehr hergestellt wird, oder dessen Nachfolger halten. Ein QS1R soll 7 separate RXe mit einer Gesamtbandbreite von 50MHz zur Verfügung stellen, beim Ende 2016 angekündigten Nachfolger sollen es sogar 10 sein. Das ganze soll trotzdem nur um die 500 Dollar kosten. Wenn jeder dieser separaten RXe dann noch mehrere Dekodierkanäle einzurichten gestattete, wäre ein QS1R oder Nachfolger zumindest dem Papier nach wohl der aktuell optimale Empfänger zum Dekodieren von Digimodes im Amateurfunkbereich.

Zurück zur Artikel-Übersicht